水庫安全評估工作項目眾多,針對地文與水文相關分析工作,包含:集水區概況及水庫蓄水範圍、氣象水文資料蒐集、年最大雨量分析、洪峰流量分析、河道/潰壩洪水演算,以及設計洪水評析等。而現行「水利建造物檢查及安全評估技術規範-蓄水與引水篇」的設計洪水評析項目中,針對「可能最大降水量」(probable maximum precipitation, PMP)與「可能最大洪水量」(probable maximum flood, PMF)並無明確規範。

「可能最大洪水量分析模組」為本分署於民國108~109年(西元2019~2020年)透過「水庫安全評估之可能最大洪水量估算模式研發」計畫研究成果。由海洋大學地理資訊系統研究中心李光敦主任研究團隊進行模組研發建置,分析者可透過系統流程化分析操作介面,直接應用水文與氣象觀測紀錄資料,迅速推估PMF,加速進行大數據資料分析及水庫可能最大洪水量分析工作。

理論概要

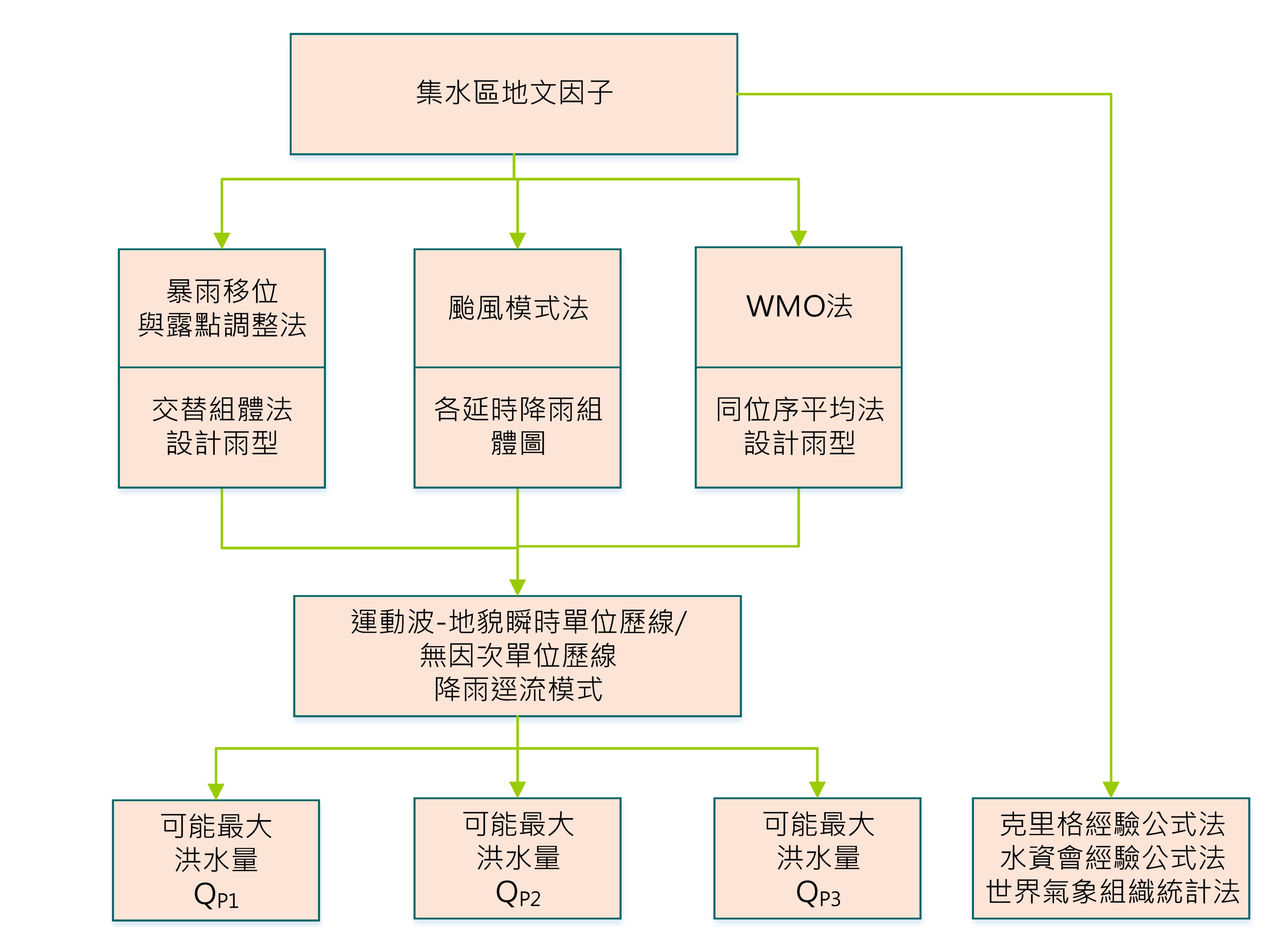

考量颱洪時期水庫集水區上游將引入大量洪水進入庫區,溢洪道之設計需以能通過可能最大洪水量為原則。因此水文設計過程需推求該水庫集水區之可能最大降水量(PMP),再配合設計暴雨與降雨逕流模式推求可能最大洪水量(PMF)。PMF分析流程圖如圖1所示,PMP為在現有氣象條件下與已知面積及延時內,降雨所能達到無法超越之極限值。依本分署較常採用之「暴雨移位與露點調整法」、「颱風模式法」、「世界氣象組織統計法」,以及「臺灣最大降雨包絡線經驗公式」,估算分析控制點PMP。而後針對不同PMP推估方式,提供交替組體法與同位序平均法等設計雨型方式,以獲得分析所需之設計暴雨(design storm)。並應用經過參數檢定驗證過後之運動波-地貌瞬時單位歷線模式與無因次單位歷線,推求PMF;而PMF亦可將集水區面積代入經驗公式(克里格、水資會)推估,以作為評估參考。

圖1 可能最大洪水量分析流程圖

功能

本模式係採用開放原始碼地理資訊系統(open source GIS)架構,撰寫程式碼及建置分析模組,整合空間圖層與各項相關資訊,建立可能最大洪水量分析的運算架構,並納入前述的分析流程,研發完整的「可能最大洪水量分析模組」。模組操作介面可透過下拉選單來選擇可能最大降水量之分析方式,包括:暴雨移位與露點調整法、世界氣象組織統計法(WMO)、颱風模式法。計算可能最大降水量後,可設定運動波-地貌瞬時單位歷線模式,或無因次單位歷線模式參數進而推估可能最大洪水量(如圖2)。

輸出入資料

基本輸入資料,包含:(1)數值高程模式;(2)雨量測站資訊、氣象測站資訊、雨量紀錄、氣象紀錄、歷史颱風路徑資訊等;其中氣象紀錄、歷史颱風路徑資訊來源為中央氣象署;(3)檢定過後之水文模式參數。輸出資料可透過成果視窗展示可能最大降水量與可能最大洪水量的演算成果,以圖表方式展示演算成果,並提供WORD及EXCEL報表輸出功能。

圖2 可能最大洪水量分析模組功能介面

適用範圍及使用限制

本模式依據水利署PMP、PMF常用分析方法,結合地理資訊系統技術建置「可能最大洪水量分析模組」,分析者可透過視覺化操作介面,快速推估可能最大洪水量。同時能將分析結果以報表方式匯出,針對影響水庫安全之潛在問題,提出完整的分析資訊,以符合水庫安全評估作業實務參考應用。本模式乃適用於具備數值高程模式之集水區,且須蒐集大量歷史颱風路徑及氣象資訊,建議後續定期蒐集新進水文與颱風氣象紀錄,以符合最新分析需求。

本模式僅供本分署內部執行規劃業務所使用,模式與使用手冊未對外開放。