計畫緣起

近年來因濁水溪出海口呈現麥寮以北大幅泥砂淤積,河道逐漸往北偏移。由於數值模擬的河川模式需要較多資料進行檢定驗證,海岸漂砂模式亦需河口輸砂量作為邊界條件,而且現場全洪程可提供的資料較為有限。因此,採用物模動床不等比模型試驗取得相關資料,試驗成果可提供河道河床載加砂量檢定、驗證以及出海口推移載輸砂量的數模參酌,爰成立本計畫檢討各工程規劃設計案的可行性,以利優選或精進工程規劃設計案參採。

計畫目的

濁水溪河口段束水攻砂方案評估水工模型試驗配合第四河川分署相關計畫與工程規劃設計案,探討濁水溪河口段現況與初步規劃工程方案的河道底床沖淤變化及出海口推移載輸砂量評估。

主要工作內容

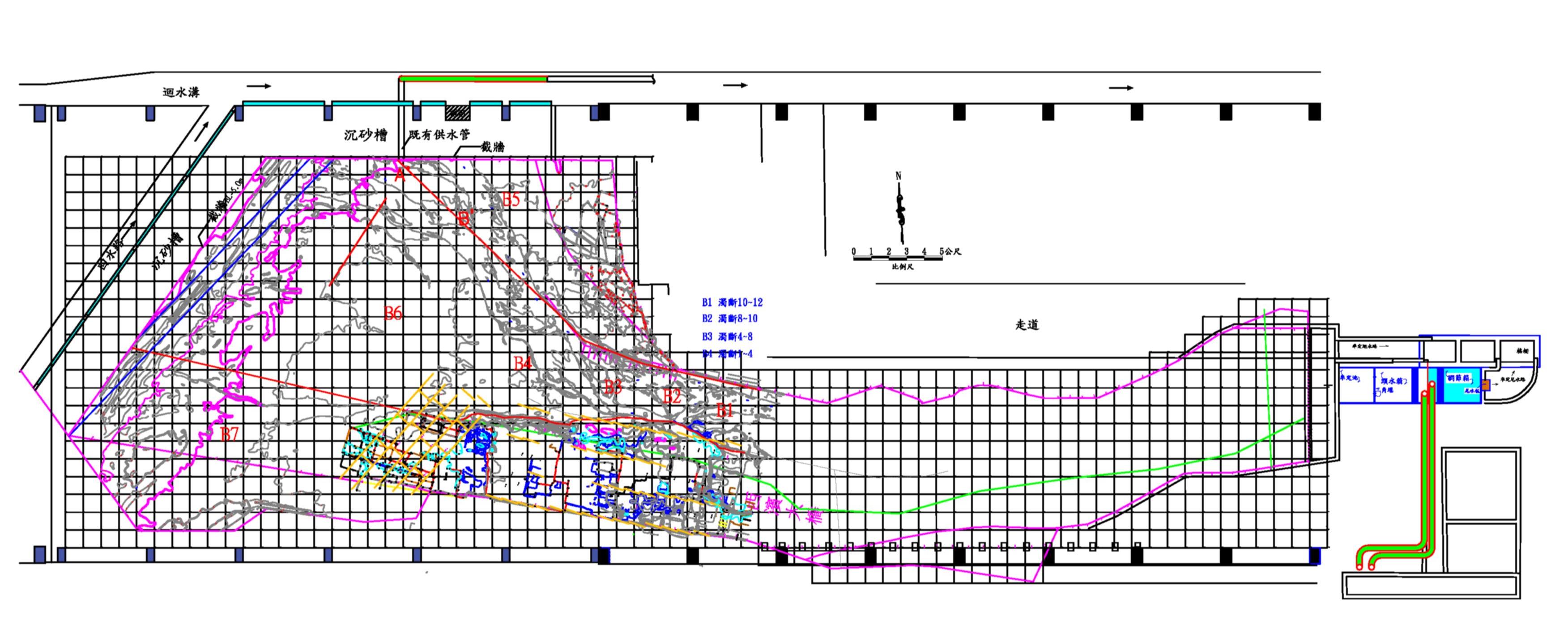

本模型範圍為濁水溪河口段至河道斷面S33,河道縱斷面全長約14.7公里、橫斷面寬度平均約3.5公里,工作範圍 (如圖1所示),主要工作內容為模型建置、基本試驗驗證、現況動床試驗、規劃工程方案動床試驗,優選或精進工程規劃設計案。

計畫預期效益

- 減緩濁水溪河口河道往北之趨勢,進而將泥沙帶往西側堆置。

- 改善河口南面泥砂沉積、降低淤積,以及補充外傘頂洲砂源等問題。

- 配合四河分署設計案,探討排砂效益及出口段堤防加高成效。

圖1 濁水溪河口段至河道斷面33模型配置圖

圖2 114年評估方案之一正射影像圖

照片1 導流堤、丁壩工及河道整理深槽之束水攻砂試驗前

照片2 導流堤、丁壩工及河道整理深槽之束水攻砂試驗中流況

照片3 導流堤、丁壩工及河道整理深槽之束水攻砂試驗後河口沖淤變化