水工模型自動化量測技術研發

旨將現代水工模型試驗從傳統侵入式方法轉向自動化與非接觸式量測,這種轉變可避免傳統測量對流場的擾動,並能以線、面的方式獲取多維度的水深與流場資料,從而更深入了解水流與地形的耦合作用,對未來水工結構物的設計極具助益。

此計畫著重於文獻收集與技術移植,將既有的先進光學(如大尺度粒子影像測速法,LS-PIV)及聲學技術直接應用於室內水槽試驗。LS-PIV技術在國際上已能分析二維淺水模型中的流速,並有效解決影像扭曲失真的問題;透過多視角圖像計算速度場的方法也日益發展。同時,非接觸式聲學水深量測方法已相當成熟,具有低功耗和高測量精度等特性,並結合物聯網技術廣泛應用於大壩溢洪道等遠端監控系統。

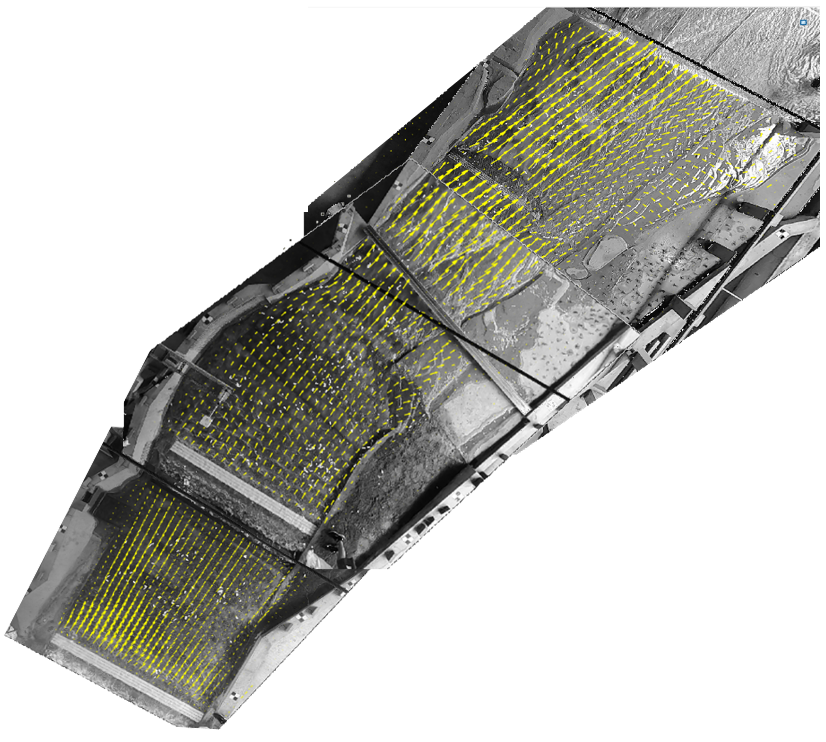

研究透過多場次水工試驗,包括大安溪模型、大甲溪模型、基腳沖刷模型及淡水河二重疏洪道模型,進行了流速及水深影像量測。試驗中利用多個控制點進行模型尺度修正,並將影像量測成果與水利規劃分署既有數據或聲波計的測量結果進行比較驗證。這些實證分析成功展示了自動化量測技術在提升水工模型試驗效率與精準度方面的潛力。

圖1 整體試驗場域流場圖(以大甲溪第二場為例)

河道堤防之基腳沖刷與保護試驗研究

旨在解決臺灣河川堤防因斜向水流衝擊導致基腳劇烈沖刷,進而引發堤防傾倒破壞的問題。由於現場缺乏相關斜向水流對堤防基腳沖刷的經驗式驗證,使得堤防設計與修復後的抗洪成效難以掌握。

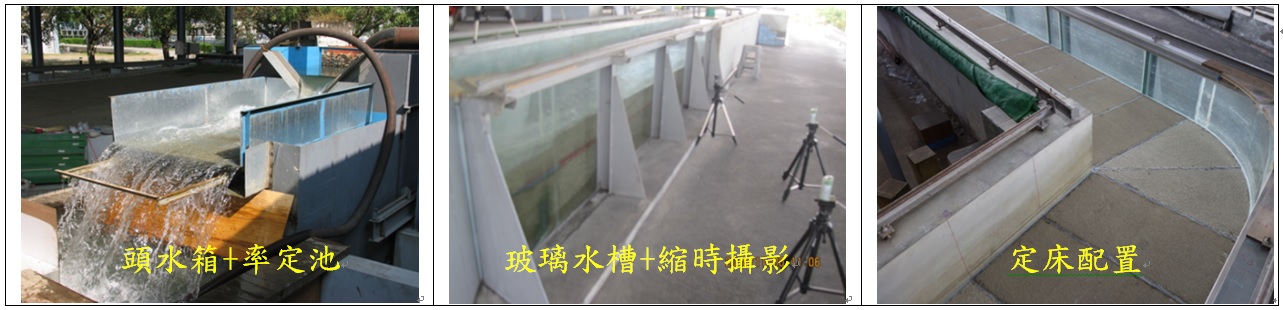

本計畫歷時9年(民國101年~109年),分3期執行。研究採用等比模型,並依循福祿律相似原理,以1/50及1/100兩種模型比例尺進行試驗。試驗建置了30度、60度、75度等不同斜向水流攻角的水槽,並透過一系列清水試驗組合,探討定量流量、底床砂粒徑、底床坡度、變量流尖峰流量及峰型等獨立變數對沖刷的影響。總計完成了339組試驗,涵蓋定床、動床、保護工及變量流等多種試驗類型,以理解水理流場特性、一般沖刷與基腳最大沖刷機制,並評估保護工的布置效果。

試驗成果顯示,物模試驗值與現場觀測值經迴歸分析後,建立了關係良好的經驗式,可供現場實務設計參考。此外,基腳保護工(如異型塊體布置)能顯著減少最大沖刷深度,平均可降低約46%的沖刷深度。這些研究成果可為河川分署在堤防新建、復建工程的規劃、設計與工程管理上提供重要的參考依據。

圖2 模型布置全景

應用於水工模型試驗之模擬軟岩特性材料可行性研究

旨在解決台灣西部河川軟岩河床因颱洪豪雨劇烈沖蝕,但現有水工模型無法準確模擬其沖刷趨勢的問題。本研究為一先期性計畫,目標是尋找適合應用於水工模型建置的人造模擬軟岩材料。

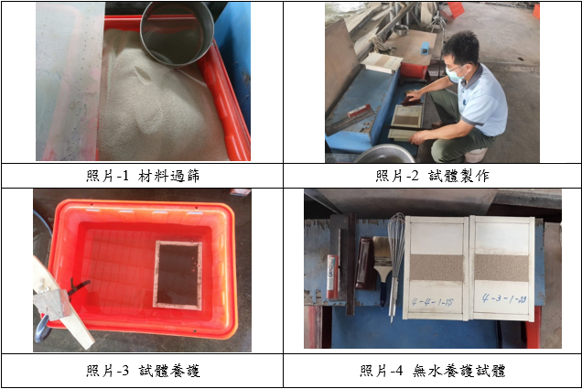

研究優先考量材料的普遍性、低成本、易於重複製作及無毒性。經比較,聚合物矽油 (Silicone oil) 因其無需水中養護、高度穩定性、優良疏水性等特性,被選為優良膠結材料。

試驗組合包括泥岩加石膏/噴固精,以及玻璃砂加矽油,並進行了清水、懸浮載與推移載沖刷試驗。結果顯示,在清水試驗中,98%泥岩、2%石膏的配比其平均沖刷深度(12.5mm)最接近預期理想範圍(8mm~12mm)。而玻璃砂加矽油的組合在製作便利性和試體均勻性方面表現最佳。此外,玻璃砂加矽油的配比也能有效控制清水、懸浮載及推移載下的沖刷深度,使其維持在理想範圍內。

最終,綜合考量材料取得容易、均質均向性、可快速重製、能精確控制及製作費用低廉等優選條件,玻璃砂與矽油的組合獲得最高分(4.5/5),被評選為最適合製作水工模型軟岩地形的材料。本研究為水工模型建造技術突破提供了初步建議。

圖3 軟岩各試體製作過程