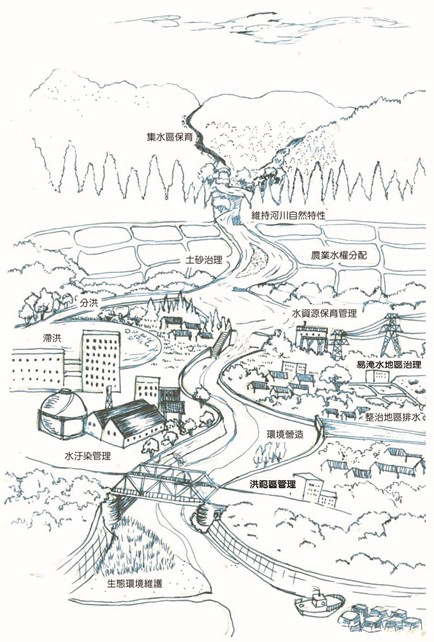

河川治理規劃的規劃理念是一個多目標化且綜合性的思維,旨在平衡防洪安全與河川環境的永續發展。規劃理念可歸納如下:

多目標化與綜合性考量

- 河川治理規劃已超越單一的防洪目標,必須兼顧防洪保護、水資源利用、生態維護、環境維護營造、跨河建造物安全及其他需求等多項目標。

- 綜合治水是河川治理規劃的思考主軸。這意味著在面對水患問題時,需採取整體性思考,綜合運用工程方法和非工程方法,以期達到最低的水患風險,並實現河川環境的永續性。

以問題為導向的規劃初期

- 在規劃初期階段,必須先蒐集基本資料、進行必要的外業調查測量及識別問題。

- 透徹瞭解問題所在,才能正確掌握規劃方向,有助於找出有效解決對策。這包括探討流域水文狀況、河川沖淤集水區水土狀況、歷年水患及成因、防洪需保護對象及環境生態需維護情形等重要課題。

確立具體目標與保護基準

- 規劃應根據實際需要及可達到的程度,具體確立計畫目標,例如特定河段的防洪保護、生物棲地及通道的保護、環境分區規劃維護、親水遊憩環境的設立等。

- 同時,也需確立河川的保護基準,通常以計畫暴雨的重現期距來衡量。

順應河川特性與生態優先

- 規劃應不違反河道自然穩定平衡趨勢並能發揮河道排洪功能。

- 活用河川的自然功能,建設為一個良好水循環及具有一定安全程度的河川環境。

- 在生態維護方面,務實考量是已整治河段以維持現存棲地環境為主,未整治河段則以最少治理工程,儘量維持既有自然棲地環境及生物多樣性為考量。

- 工程措施應盡量與周圍環境景觀調和,採用近自然工法規劃構材及施作方式,避免對生態環境產生負面影響。

社會參與與永續發展

- 規劃需重視民眾參與,深入瞭解地方政府及當地居民對防災期望及河川環境發展願景,作為治理規劃的重要參考資料。

- 河川治理的終極願景是獲得永續的河川環境,透過規劃設置,與地方居民取得共識,建立和諧關係,促進民眾愛護河川,共同維護治理設施。

成本效益與社會評價

- 計畫必須比較其投入成本及產生效益。若經濟、社會環境方面產生的價值大於成本,使社會財富及福利因有計畫而增加,計畫方屬合算可行。

- 除了傳統的經濟評價(如益本比)外,也需進行社會評價,廣義地針對外部衝擊如社會、經濟、環境、生態等方面,評價該計畫對社會的貢獻度及影響情形。

圖1 治水策略示意圖