鳥嘴潭人工湖工程品質檢驗

鳥嘴潭人工湖工程由中區水資源分署負責規劃與興建,為確保工程施工期間的品質,由本分署負責相關的土方填築品質檢驗工作。

於工區設置了工地實驗室,並成功取得全國認證基金會(TAF)的認證。該實驗室配合中區水資源分署的施工進度,進行指定地點的現地檢驗,包括工地密度試驗(充水法或充砂法)及取樣。取回的樣品會在實驗室內,依CNS、ASTM、USBR等規範進行多項室內試驗,例如最大、最小指標密度試驗、篩分析、夯實試驗、含水量及土壤分類等。所有試驗完成後,會出具試驗報告,以作為該工程品質控制的重要參考依據。

整體人工湖填築工程已於民國112年10月完成,自民國109年10月取得TAF認證至工程結束,鳥嘴潭工地實驗室總計出具了7,442組試驗報告,為工程品質提供了堅實的保障,該實驗室並於民國112年12月21日正式撤離。

圖1 鳥嘴潭人工湖工地密度_充水法現地試驗工作

應用透地雷達調查河防構造物隱患與破壞

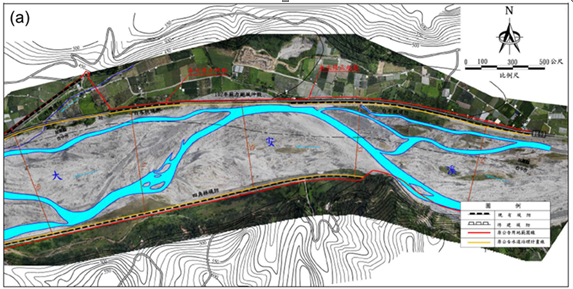

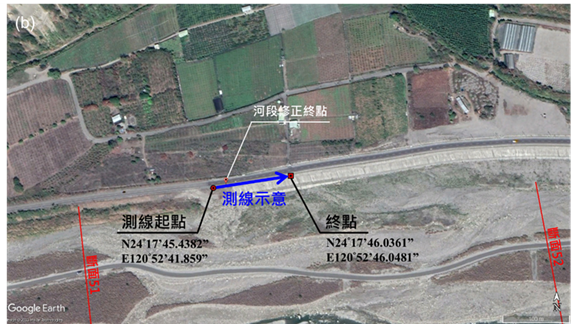

本調查旨在系統性整理與評析河防構造物破壞案例,歸納其破壞成因與模式,以作為未來相關地質調查作業之參考依據。本案例位於第三河川局轄區內苗栗縣卓蘭鎮大安溪畔之白布帆堤防。該堤防於民國102年因蘇力颱風侵襲,導致堤防結構及聯絡道路嚴重毀損,修復範圍如圖3所示。毀損段已於民國106年完成堤防與道路之修復工程。本研究中,地球物理探測之測線佈設範圍如圖4所示,測線橫跨原有堤段與修復堤段,以利比對分析。

圖3 蘇力颱風大安溪白布帆堤防毀損修復範圍位置

圖4 本計畫地球物理探測之測線佈設示意圖

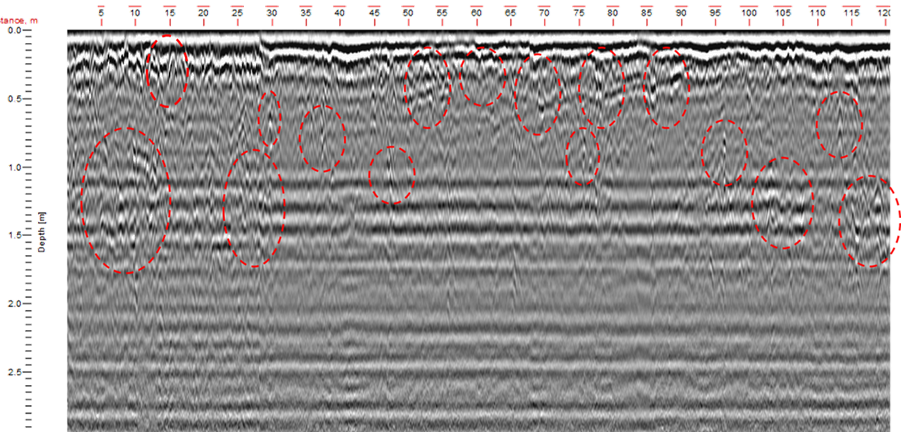

目前國內堤防調查多於堤頂與堤前坡佈設單一2D GPR(透地雷達)測線,並針對二維成果進行資料處理與判釋。為提升檢測精度,本案例特別選取同時包含原有與新修復堤段之區域,以密集間距佈設多條平行之二維測線進行探測。透過比對同一堤段軸向不同測線之二維透地雷達回波圖(圖5),進一步探討傳統二維透地雷達檢測可能面臨之限制與盲點。

本研究期望藉由更細緻之測線佈設與資料分析,精進國內堤防檢測技術之發展與實務應用,從而提升堤防風險評估與管理之整體成效。

圖5 二維透地雷達剖面圖(L2測線)

頭社盆地泥炭土層地電阻探查

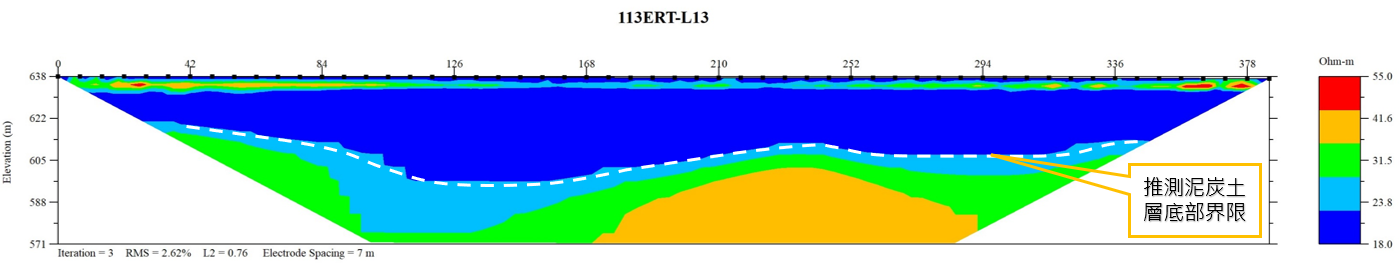

南投縣魚池鄉頭社盆地因其獨特的泥炭土地質與地層下陷問題而受到關注。為了推動近自然治理策略並提升防洪韌性,本次調查旨在明確界定泥炭土層的分布範圍與厚度,為後續治理工程提供科學依據。

頭社盆地是一個被群山環繞的典型盆地地形,中央地勢平緩,屬於湖相或沼澤沉積環境。地層主要由白冷層、水長流層及以黏土、砂和有機質泥炭土為主的盆地堆積層組成。歷史資料顯示,盆地中央的泥炭土層厚度可達20公尺以上,且具有軟弱、高含水量的特性。

調查方法採用二維地電阻影像法,其優勢在於快速且能大範圍探測。此法能有效區分泥炭土與周邊砂土層的電性差異。使用美國AGI 8通道電阻探測儀,共佈設15條測線,數據經反演分析後,結果顯示泥炭土層的電阻率通常低於22.5 Ω‧m,而周邊砂土或黏土層則呈現較高的電阻率,盆地中央的測線(如L13、L14、L15)顯示泥炭土層厚度可達40公尺,並向南側邊緣逐漸變薄,符合預期的沉積規律。綜合測線數據與地形高程,我們推估泥炭土層主要分布於盆地中央的平緩區域。雖然部分區域因人為設施限制而存在不確定性,但地電阻法已成功驗證了泥炭土層的電性差異。建議於關鍵測線位置進行地質鑽探,以驗證電阻率與土層之對應關係,提升解釋精度。此成果不僅提供治理工程之基礎資料,亦為後續類似地質環境之探查累積實務經驗。

圖6 現場施測狀況

圖7 測現數據反演成果圖