大臺北防洪水工試驗模場更新

大臺北防洪水工試驗模場始於民國52年2月籌辦,並於民國53年3月完成建置,地點位於經濟部水利署新店辦公區。其原始範圍涵蓋上游基隆河汐止成美橋、新店溪秀朗橋、大漢溪鐵路橋,下游則延伸至河口外4.5公里處,總長約25公里。該模場為一橫向比例1/300、垂直比例1/50的不等比定床模型 。歷史上,此模型曾辦理過多項重要的水工模型試驗,包括淡水河、二重疏洪道、大漢溪及基隆河等相關防洪計畫的檢討與工程試驗 。

模場更新與新範圍: 因應安坑捷運輕軌工程,原模場及設施幾乎全面拆除,僅保留尾水板控制機房。更新後,模場範圍因捷運路線限制而略為縮小,其新的上游範圍為基隆河汐止成美長壽橋、新店溪福和橋、大漢溪台65線(特二號)快速道路橋。

更新後的特色: 本次更新重建的模場採用111年河道測量資料,建置了符合目前現況的河道地形、堤防布置及橋梁分布。模場內共有46座橋梁,其中淡江大橋、大直橋、新月橋及光復大橋等4座橋梁完整製作了橋面板及其上方結構。模場還增設了12處自動化雷達波水位量測設施,具備自動觀測與傳輸功能 。模型糙度方面,則採用不同粒徑的圓柱體進行加糙,此方式有別於以往的卵礫石加糙 。

模場未來應用: 更新後的模場將能用於檢驗氣候變遷下強降雨導致河川流量增加時,現有大臺北防洪構造物是否足以因應 。它也將為臺北防洪計畫2.0相關改善方案提供水理模擬,在大臺北防洪及跨河或河內基礎建設中扮演關鍵角色 。此外,此模場未來亦可作為水理試驗研究、工程設計規劃參考,並兼作水利災害防救環境教育宣導場所 。

圖1 大臺北防洪水工試驗模場全景

淡水河二重疏洪道分洪精進策略水工模型試驗

本計畫緣於台北盆地淡水河系匯集大漢溪、新店溪及基隆河,其台北橋隘口段河槽狹窄,加上河川沖淤及人為因素導致疏洪道通洪能力減小,易釀洪災。為此,水利規劃分署辦理「淡水河二重疏洪道分洪精進策略水工模型試驗」,旨在配合數值模擬評估,驗證並探討提升二重疏洪道疏洪能力的長期策略,以降低淡水河主流台北橋瓶頸段的通洪壓力。

試驗採用不等比水工模型(如圖2),水平比尺為1/300,垂直比尺為1/50,並依福祿律相似原理進行。模型配置涵蓋二重疏洪道入口匯流處至淡水河出海口,模型全長約75公尺,平均寬度約35公尺。

計畫針對多種改善方案進行水工模型試驗,包括現況、第一期、折衷、第二期及「後續方案」(含疏洪道全段深槽開挖)。試驗結果為二重疏洪道改善的長期策略提供了重要的參考依據。

圖2 淡水河二重疏洪道模型全景

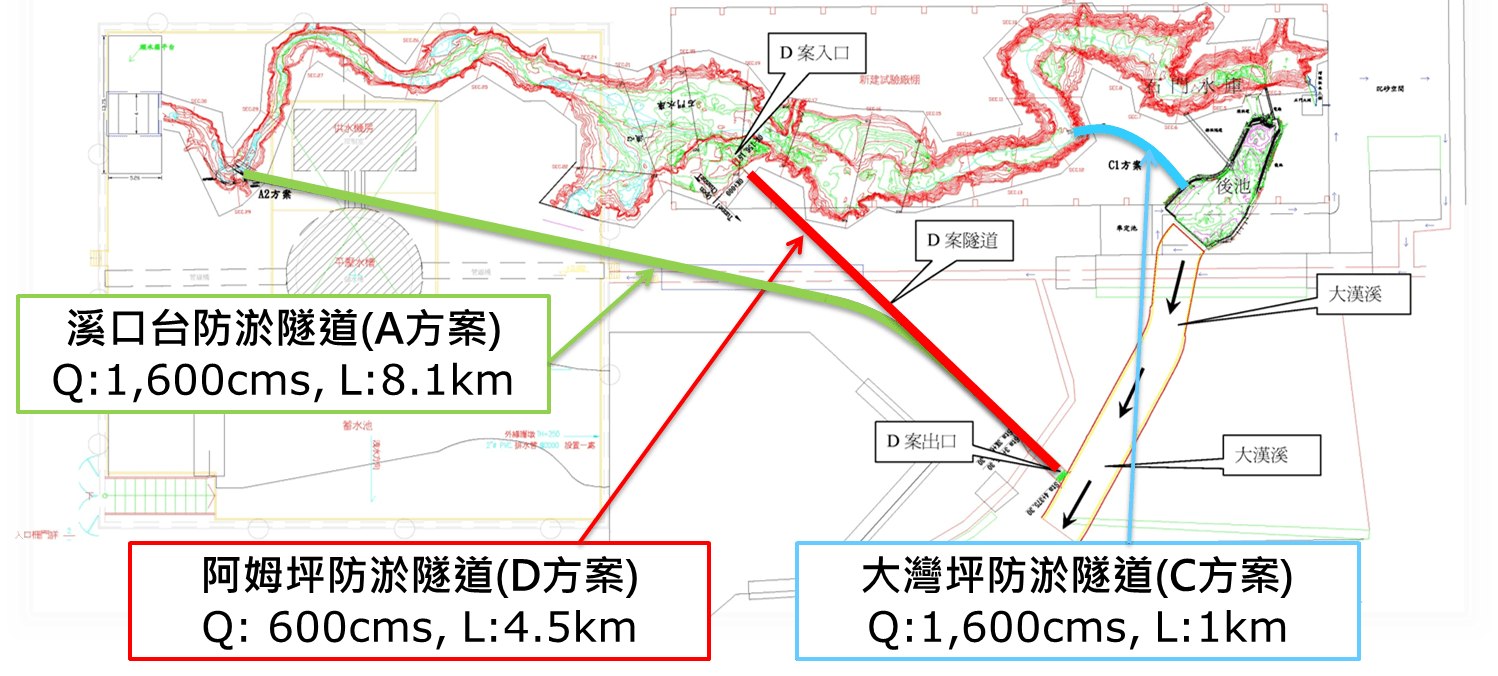

石門水庫更新改善工程水工模型試驗

石門水庫因民國93年艾利颱風影響,面臨嚴重泥砂淤積及「蓄渾排清」問題,導致供水困難並縮短水庫壽命。為提升水庫防淤功能並延長其使用年限,自民國94年起,配合相關整治計畫,展開了「石門水庫更新改善工程水工模型試驗」。

此試驗主要針對五大工程項目進行水工模型試驗與分析(如圖3):

- 石門水庫電廠改建案:透過1/40及1/25等比模型試驗,結果顯示改建後的壓力鋼管對排放流量與水理流況影響不大。

- 增設分層取水工:試驗發現原設計上層取水隧道易產生漩渦捲氣及輸水隧道產生壓縮氣體。建議變更設計,加裝90度彎管與排氣閥以改善流況。

- 排洪隧道改建案:模擬艾利颱洪加砂試驗,將下游側(1號)排洪隧道入口延伸至標高190公尺,單場艾利颱洪總排砂量可達607萬噸(排砂比20.8%)。

- 分洪防淤隧道初步規劃案及可行性規劃案:評估多種方案後,具「象鼻防淤鋼管」的C案(入口延伸至標高190公尺)顯著提升水庫防淤功能,單場艾利颱風防淤量可達920萬噸。最終決策為擴大C案防淤功能。

- 阿姆坪防淤隧道工程案:針對沖淤池進行多種型式試驗以改善沖淤效率不佳的問題。這些試驗運用福祿律相似原理及不同比例的定床模型,為石門水庫各項更新改善工程提供了重要的水理分析與設計依據,旨在提升水庫的防洪、防淤與供水功能。

圖3 石門水庫全模型布置圖

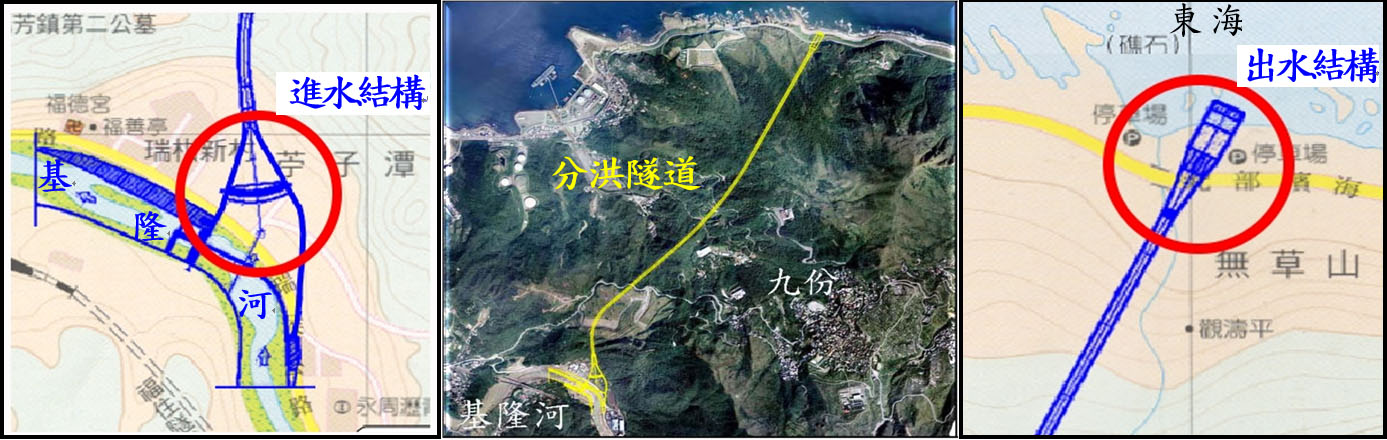

基隆河員山子分洪水工模型試驗研究

基隆河員山子分洪工程旨在解決基隆河沿岸水患,尤其在象神及納莉颱風造成嚴重災害後,行政院於民國89年指示推動此計畫。工程設計目標為在200年重現期洪峰流量時,河道分洪量310立方公尺/秒,隧道分洪量1,310立方公尺/秒,且隧道流況為明渠重力流。

由於進水結構、分洪隧道內部及出水結構的水理狀況極為複雜,難以透過數值模式解析,因此水利規劃分署(本分署)配合工程基本設計與細部設計,同步辦理了「基隆河員山子分洪水工模型試驗研究」。此試驗旨在探討工程設計是否符合目標,並為設計修改提供參考依據。

試驗採用等比定床模型,並以福祿數為動力相似律基準。模型比尺分為兩種:局部模型(河道、進水結構及部分分洪隧道)使用1/50比尺,而整體分洪結構的全面探討則使用1/100比尺模型。試驗項目包含定量流清水試驗及擬似變量流加砂試驗。

基本設計試驗結果顯示,原設計及其建議案皆無法達到200年重現期設計目標(Q200),且隧道呈現滿管壓力流況。此外,靜水兼沉砂池內流況極為紊亂,加砂試驗亦發現淤積問題。

經過設計修改與細部設計試驗,調整了上游河道底床坡度、寬度、隧道入口段加寬與漸變段延長,並配合縮小河道放流孔口寬度等措施後,細部設計方案成功達到Q200設計目標。加砂試驗雖有局部斷面滿管,但不致於造成全隧道滿管。將中隔墩修改為船首型並增加通氣孔,也改善了流況效果及局部負壓問題。最終試驗成果顯示,河道與隧道的實際分洪量皆能符合設計目標。

水工模型試驗為員山子分洪工程提供了關鍵的水理分析與驗證,確保了工程的設計品質與防洪效益。

圖4 員山子分洪工程位置、進水及出水結構示意圖