緣起

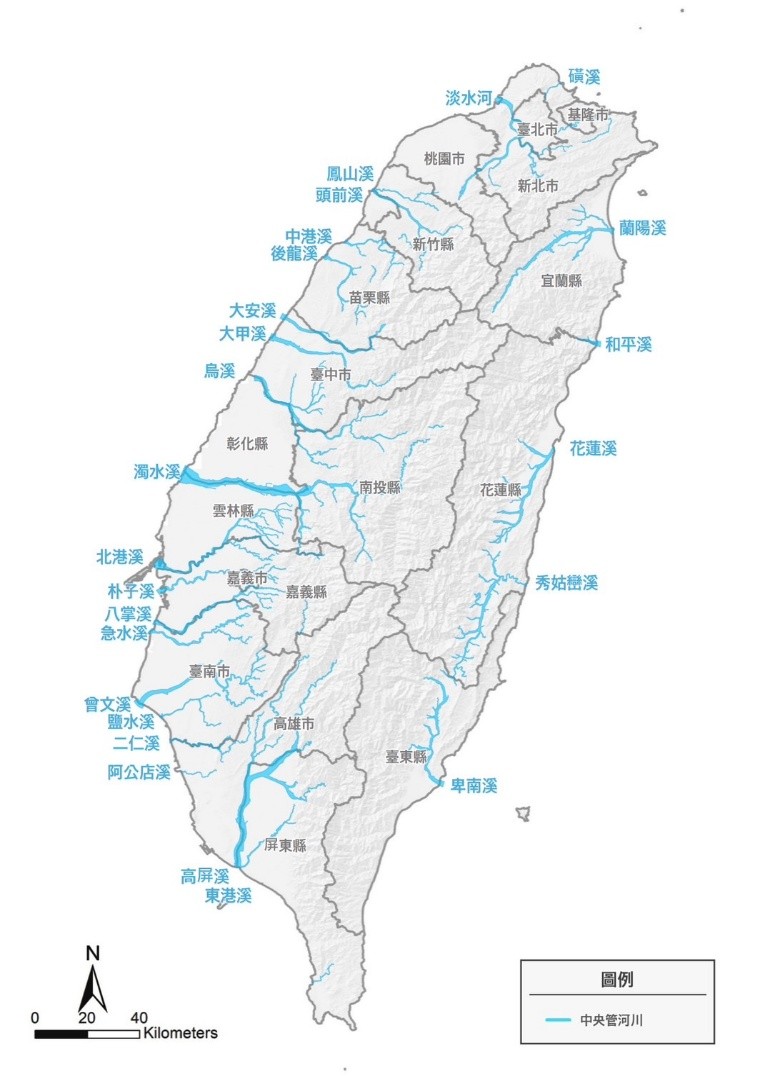

以往水利建造物檢查係以單點式針對檢造物本身是否受損,預防因建造物損壞所造成的災害,無法全面性的檢視潛在危險,加以防範避免災害的發生。因此水利署導入風險管理之觀念,於民國107年6月20日召開「研商河川水系風險評估相關事宜」會議決議,風險評估針對之洪水災害型態以「外水入侵」為範疇,並訂定評估作業架構,包括:1.風險辨識:辨別危險因子與脆弱因子;2.風險分析:綜合氣候變遷、地形水文等因素,全面評估潛在風險分布;3.風險評量:依分析結果界定高風險區域及其成因,並設定治理優先順序;4.風險處理:擬定可行對策,作為後續治理規劃與資源配置依據。水利署接續推動24條中央管河川及2條跨省市河川之第一輪水系風險評估,進行類似全流域健檢,以了解高風險河段之致災原因,並考量環境可用資源,擬定可行的對策及計畫,依計畫分年分期執行,並隨時檢討執行的成果作為後續精進的參考,以達減低災害發生的目標。

計畫目的及預定目標

(一)計畫目的

近年風險辨識評估指標已逐漸轉換為危害度、暴露度、脆弱度等三項,對應之河川水系風險評估指標所應考量之風險因子亦有檢討需求,為精進河川水系風險評估作法,提升各河川分署推動風險評估之整體一致性與可執行性,爰辦理本案計畫,以研擬流域水系風險評估參考手冊,作為未來第二輪中央管河川水系風險評估之參據。

(二)預定目標

- 建立標準化之風險評估作業架構與流程手冊。

- 推動教育訓練與成果推廣機制。

- 依工作計畫內容及目標執行,並完成「中央管河川水系風險評估參考手冊研擬」成果報告。

計畫方法

本計畫首先彙整國內外流域水系風險評估方法與案例,研析其精進方向,作為後續基礎。其次,建構風險評估所需情境,包含現況水文量之訂定與氣候變遷下水文增量資料之應用,並參採最新科學報告及國內外研究成果。

在方法建置上,先界定風險範疇,包含風險類型、時空尺度及利害關係人;再研擬風險辨識與分析作法,涵蓋危害度、暴露度、脆弱度等指標之因子設定、分析方式與區域風險分級原則。進一步建立風險評量方式,訂定風險容忍度、優先順序及成果呈現(如風險地圖)。

風險處理方面,參考國內外調適策略,研擬規劃與執行方法,兼顧個別與系統性風險之關聯,並制定效益評估、計畫內容、執行成效及檢討修正原則。再以示範案例操作,驗證方法可行性。

最後,建立整體架構與標準流程,提出公私部門協作機制;研擬成果格式與繳交機制,確保全國資料可延續應用;並編撰參考手冊、辦理教育推廣及製作教學影片或說明。

計畫範圍

26條中央管河川位置如圖1。

圖1 全臺26條中央管河川位置圖