伴隨社會發展,人為介入河川活動頻繁,故河川治理不能僅考量河川本身的通洪能力及河防安全,因影響河川治理的因素繁多,必須考量整個集水區的情況。集水區範圍廣大,環境因子也相對複雜,從山區所需的水土保持工程、人口稠密地區環境品質維護工程與各類公共工程建設,至水資源開發利用與河川整治工程等競合外,尚需考量是否有特殊生態保育環境,致使河川治理工作多樣化。

故河川治理規劃係以一整體水系為規劃目標,綜合考量該水系物理特性、水文特性、社經活動及自然生態景觀下,規劃適合該河川治理措施,以多元化減災、防災及避災措施的整體綜合考量為主軸,並考量河川與集水區的水土平衡,以達整體治水及資源永續利用的目標,工程與非工程措施並重,結合關單位共同辦理,始能達有效治理及減輕水患之目的。

而規劃過程中,應掌握其治水之整體性、全面性及多元性之概念,茲說明如下:

- 整體性:

河川為連續性的水體,且為集水區匯集地表逕的受水體,集水區內的自然水文變化與人為干擾所產生的地文變化,均為影響河川治理所需考慮的因素。故河川治理與其集水區的狀況密不可分,尤其在考慮水與土的穩定平衡時,若僅考慮河川而未重視集水區的水文與地文變化,則河川治理難以獲得良好的成效。此外,河川中某一河段的治理亦需對河川作整體性之考量,因河段的治理對其上、下游河段的影響會延伸一段距離,治理考量的範圍至少必須包括該治理河段上、下游水流狀況可能受影響的長度。

- 全面性:

河川治理包含自然環境與人類需求,必須作全面性的考量:

安全層面上,河川治理一般為保護人民生命財產安全而實施,因此在發生設計洪水量的情況下,防洪設施必須安全無虞,並在超過設計洪水量時,可將災損減輕至最小程度。

經濟層面上,河川治理設施的投資必須符合經濟效益,非專業性考量的保護標準,可能導致河川周邊土地過度開發利用,當發生洪水時可能造成更嚴重的損失。

社會層面上,河川周邊居住的民眾必須面對洪水發生時的災害,當個人權益與大眾權益發生衝突時,必須溝通協調,以取得最大的社會利益。

生態層面上,河川治理亦需同時兼顧環境與生態需求,在河防安全的前提下,提升環境品質並提供生物生存繁衍的空間。

- 多元性:

綜合治水需考量蓄洪、減洪及防洪等措施,以減低洪峰流量、減輕表土沖蝕與泥砂運移、維持河道穩定、減少洪災損失,並兼顧環境與生態保育。綜合治水需考量洪水防治措施的多元性,以因地制宜的策略,達治水的目標。

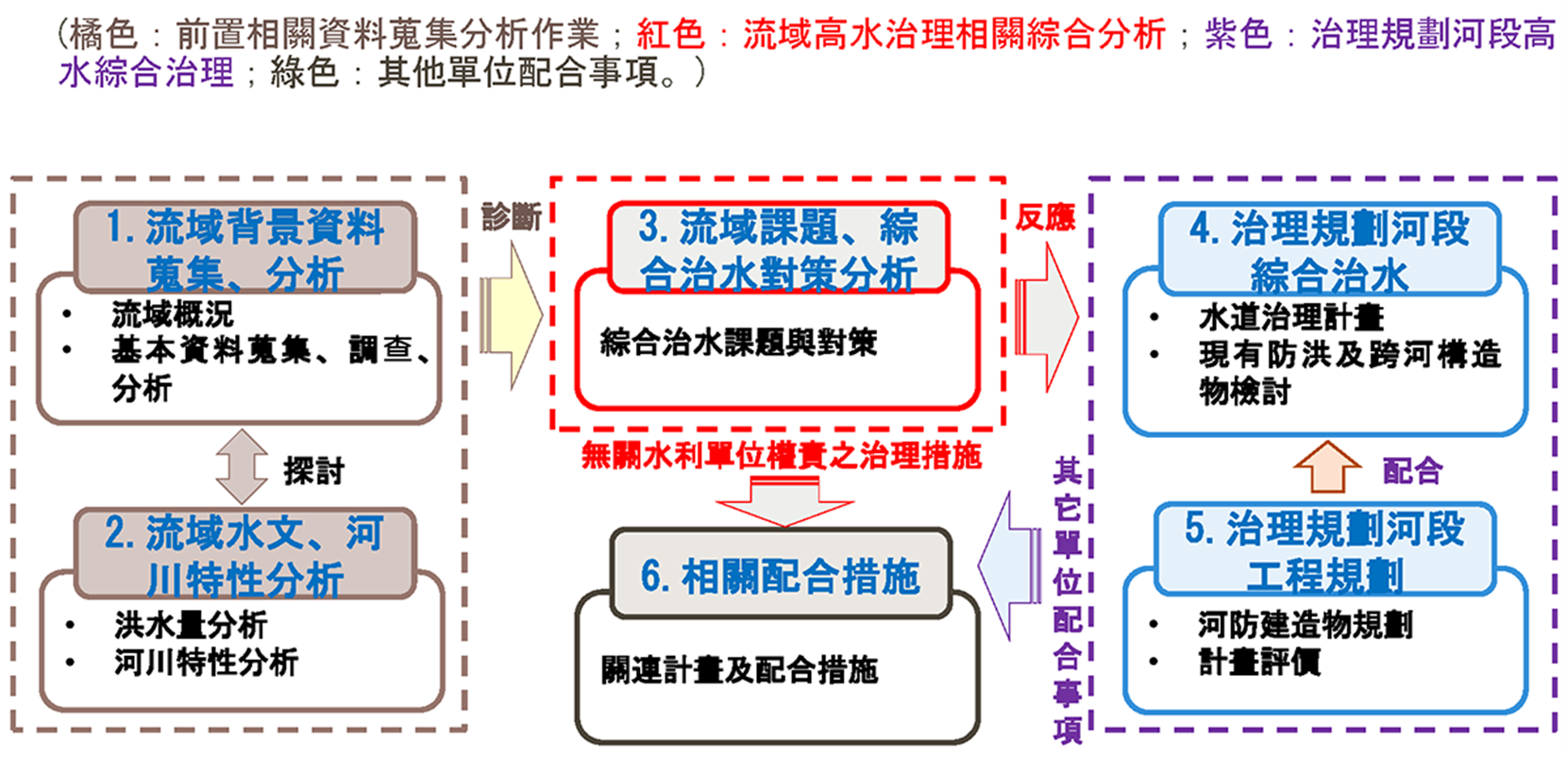

承上,其治理規劃示意圖如圖1,主要內容包括河川治理規劃階段基本資料蒐集及外業調查、重要課題分析評估、計畫目標及保護基準、綜合治水對策及方案擬訂、河川治理工程規劃、非工程措施規劃、工程數量及經費估計、實施優先順序及分年計畫,成本效益分析、計畫評價及規劃作業成果等。

圖1 河川治理規劃示意圖