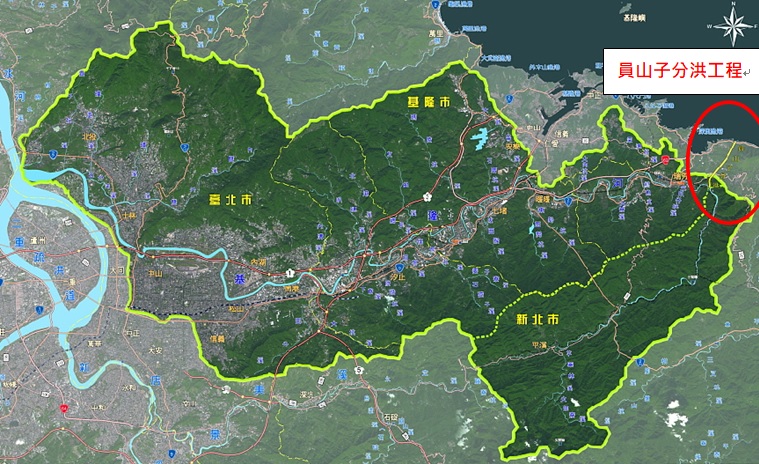

基隆河發源於新北市平溪區菁桐,於臺北市關渡地區匯入淡水河,幹流長86.4公里,流域面積491平方公里,與新店溪、大漢溪為淡水河三大支流,基隆河蜿蜒平緩,中下游流經臺北盆地,已高度開發人口稠密,河道窄縮容洪空間有限,低窪地區易氾濫成災,經評估後以員山子分洪工程最有具體效果,可避免徵收大量私地及橋梁改建,減少治理經費。

進水口鳥瞰圖

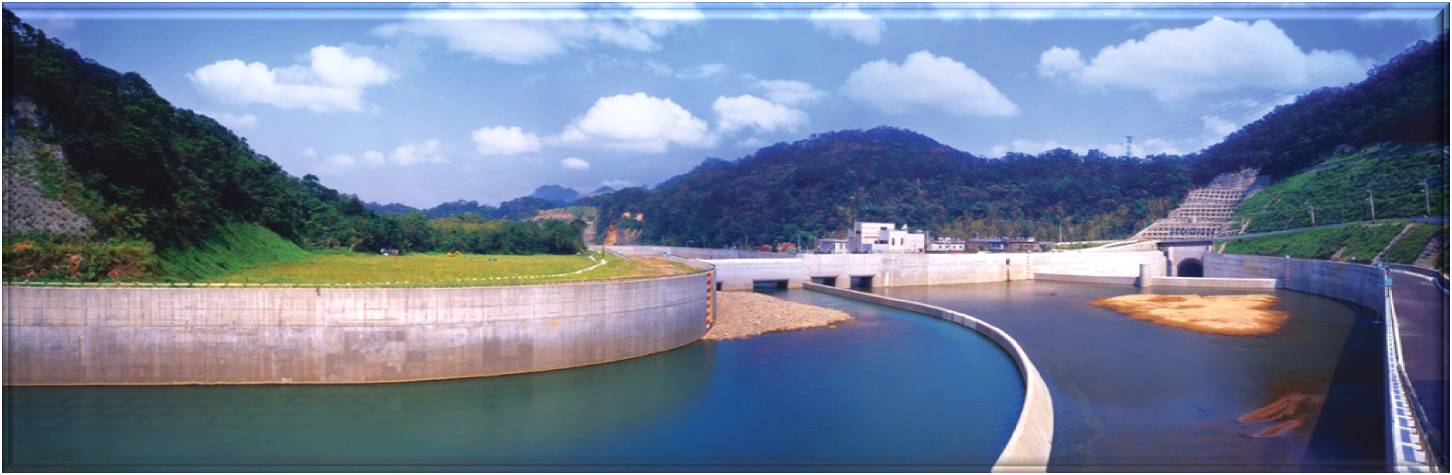

進水口

出水口

| 分洪原則 |

上游200年重現期洪水量1,620 cms,分洪1,310 cms 導入東海,維持下游河川基流量310 cms,以降低中、下游河道水量、水位,減輕水災風險。 |

| 工程內容 |

隧道工程:長度約2.48公里;直徑12公尺;縱坡度1/100 。

防砂壩工程:主流3座;高2~3公尺、寬75公尺 。 |

| 施工期限 |

主體工程於2002年6月5日開工,2005年10月28日竣工。 |

| 工程經費 |

計畫總經費約60億元(含用地徵收及漁業權補償等)。

主體工程經費約42.78億元。 |

| 分洪效益 |

將上游河段200年頻率洪水量1310 cms(81%)排放至東海可降低瑞芳河段水位3.13公尺,下游河段平均水位1.5公尺 。

減少基隆河整體治理計畫建物拆遷補償費約500億元 。

原淹水地區房屋增值,間接促進地方繁榮 。

保障人民生命財產安全,提昇人民對政府之信賴度 。 |

| 營運組織 |

員山子分洪管理中心,設主任1人及2位書記。 |

| 分洪操作 |

採自然溢流方式自動分洪,僅需操作排砂道閘門。

洪水來臨前排砂道閘門保持全開,藉以提高分洪門檻。

攔河堰前水位達EL63.0公尺時,關閉排砂道閘門開始分洪。

洪水消退堰前水位降至EL62.5公尺時,開啟排砂道閘門排出淤砂。 |

整個分洪設施之運轉與維護均採自動化之監控系統,主要監控系統架構:

- 水文觀測系統:包括水位計、戶外型攝影機CCTV。

- 分洪警報系統:包括緊急廣播系統及資訊顯示LED看板。