計畫背景與緣由

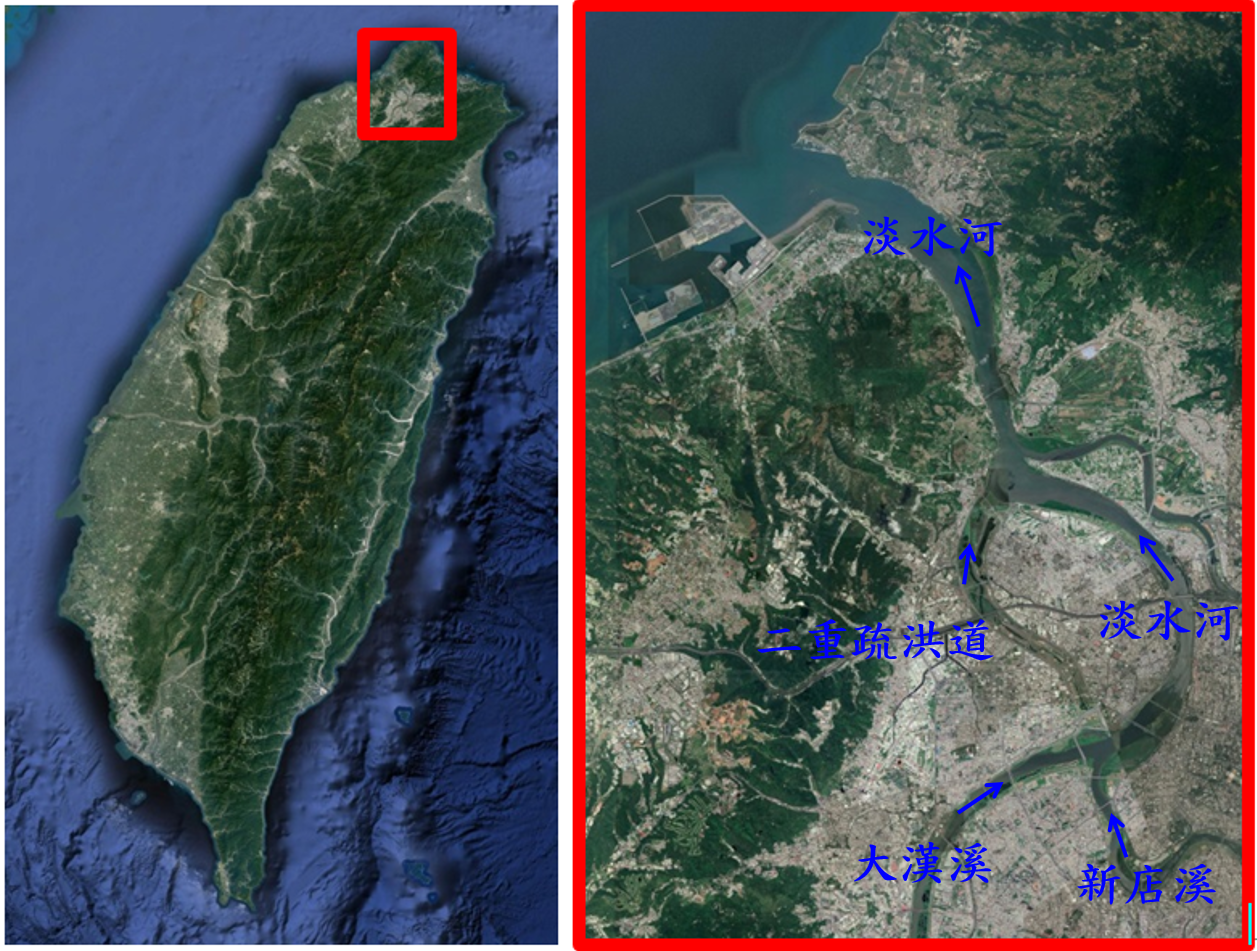

台北盆地最主要河川淡水河系,匯集大漢溪、新店溪及基隆河;由於地形特殊,洪水量特大,而台北橋隘口段,河槽狹窄無法暢洩易氾濫成災。台北地區原有防洪工程完成後,因河川沖淤自然演變及人為改變因素使原疏洪河道雜土堆積、使用行水區而使其分洪量減小,並有下降河道整體通洪能力之虞。

配合淡水河二重疏洪道改善整合方案先進行數模評估再進行必要之物模驗證,爰成立本水工模型試驗研究計畫,辦理水工模型試驗來進行探討以作為二重疏洪道疏洪能力改善精進之長期策略,降低淡水河主流台北橋瓶頸段之通洪壓力。

整體試驗內容與期程

配合二重疏洪道疏洪能力檢討之數值模擬不同改善方案之模擬結果,針對較可行之改善方案進行水工模型試驗,以將水工模型試驗數據與數值模擬相互驗證比對俾供管理單位參酌。計畫期程自民國111年1月1日至民國112年12月31日止。

試驗技術性說明

- 模型種類:採用不等比模型。

- 模型比尺:模型水平與垂直之比例尺分別為1/300及1/50。

- 相似律:採用福祿律相似。

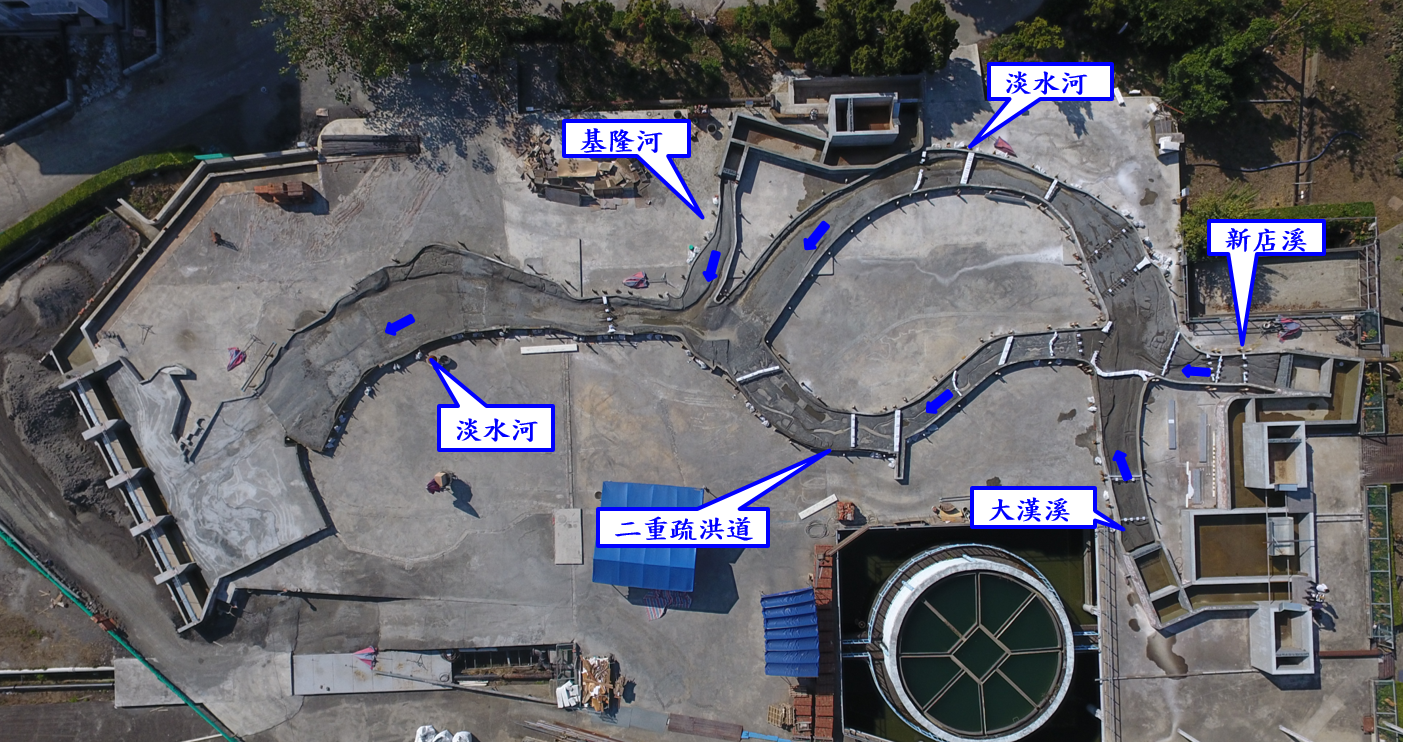

- 模型配置:試驗河道為二重疏洪道入口匯流處上游邊界至大漢溪新海橋與新店溪光復橋,匯流處下游包含右圜側淡水河河道與左圜側二重疏洪河道,下游匯流出口至淡水河出海口處的水工模型試驗;河道地形現場全景如圖1所示。

圖1 河道地形現場全景

模型全景如圖2所示:模型長度約75公尺,平均寬度約35公尺。

圖2 模型全景

工作概要

配合本分署河海科分期措施推動之規劃建議改善方案進行水工模型試驗:

- 111年度:

- 現況(110年度斷面資料)、第一期改善方案(入口堰上游清淤至0.5m+淡水河T013~T017疏濬+蘆洲垃圾山清除+三重垃圾山清除)。

- 折衷方案(第一期+疏洪道上游F007~F011開挖深槽(200m寬)底床高程調整至EL.2~3m+入口堰頂200m寬開口高程調整為EL.3m)。

- 112年度:

- 第二期改善方案(蘆洲垃圾山斜清至EL.0 +三重垃圾山斜清至EL.0 +疏洪道入口上游清淤+疏洪道上游段底床高程調整2~3m)。

- 後續(蘆洲垃圾山斜清至EL.0+三重垃圾山斜清至EL.0+疏洪道入口上游清淤+疏洪道上游段底床高程調整2~3m+開挖深槽)。

上述各期改善方案,平面布置圖如圖3所示。

圖3 各期改善方案平面位置圖

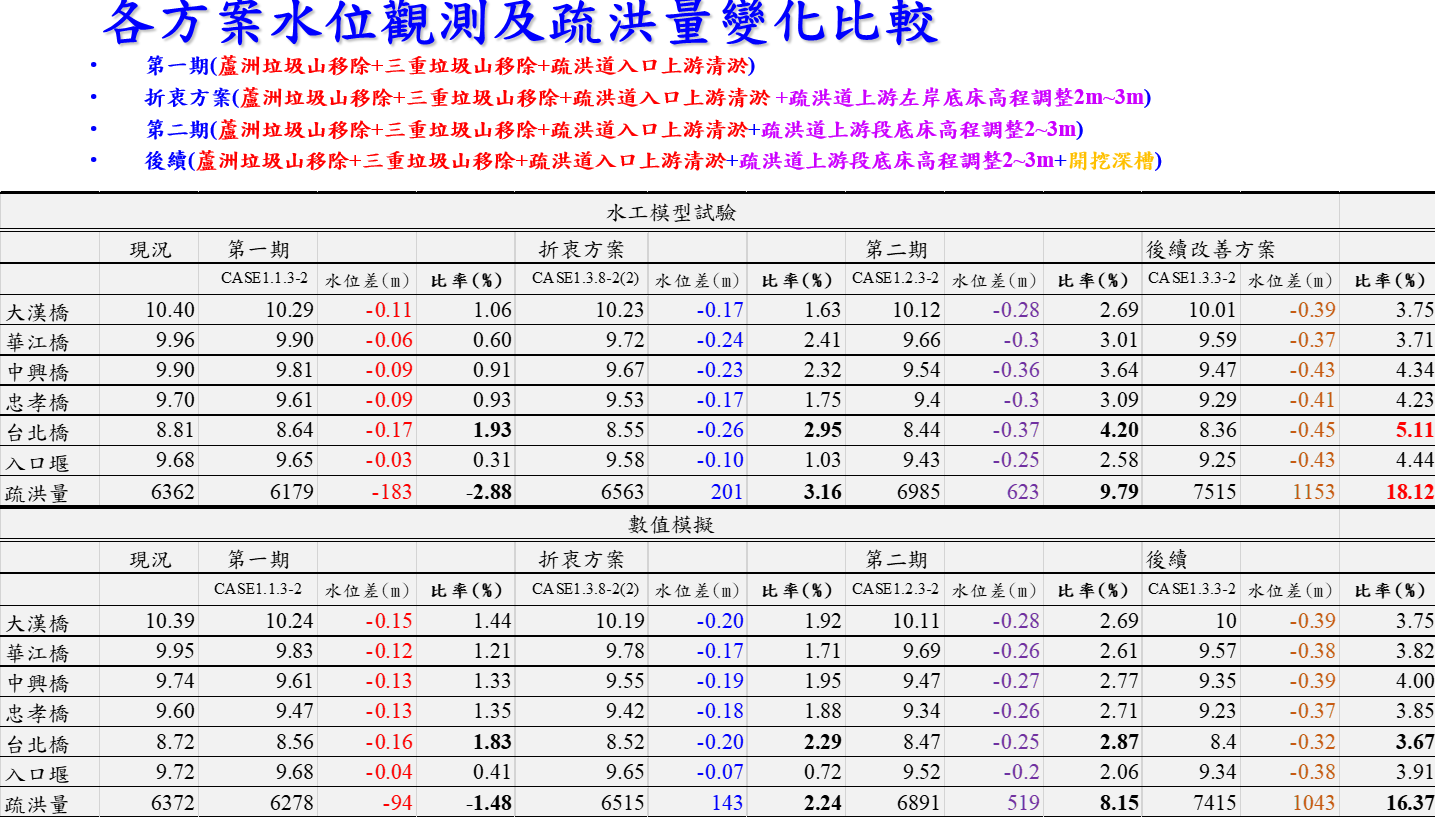

各改善方案水工模型試驗結果如表1所示。由試驗結果可知,後續方案進行疏洪道全段深槽開挖,疏洪量較現況增加1153cms,疏洪率增加18.12%,明顯較第一期改善案(-2.88%)、第二期改善案(9.79%)、及折衷方案(3.16%)為高;另後續方案於瓶頸段 台北橋位置水位下降45公分,水位下降5.11%,成效優於第一期改善方案17公分(1.93%)、第二期改善方案37公分(4.2%)及折衷方案26公分(2.95%)。

表1 各改善方案試驗結果比較