計畫緣起

氣候變遷已是全球趨勢,世界各地逐漸面臨降雨量不均,豪雨、乾旱日漸頻繁,水資源缺乏問題日益嚴重,因此各國皆開始尋找替代水資源。為此,近年水利署積極規劃新興水資源,行政院已於2023年4月27日核定大型海淡廠計畫,陸續將於台灣本島興建8座十萬噸級海淡廠,並以目前全球主流逆滲透海水淡化技術作為核心產水技術。

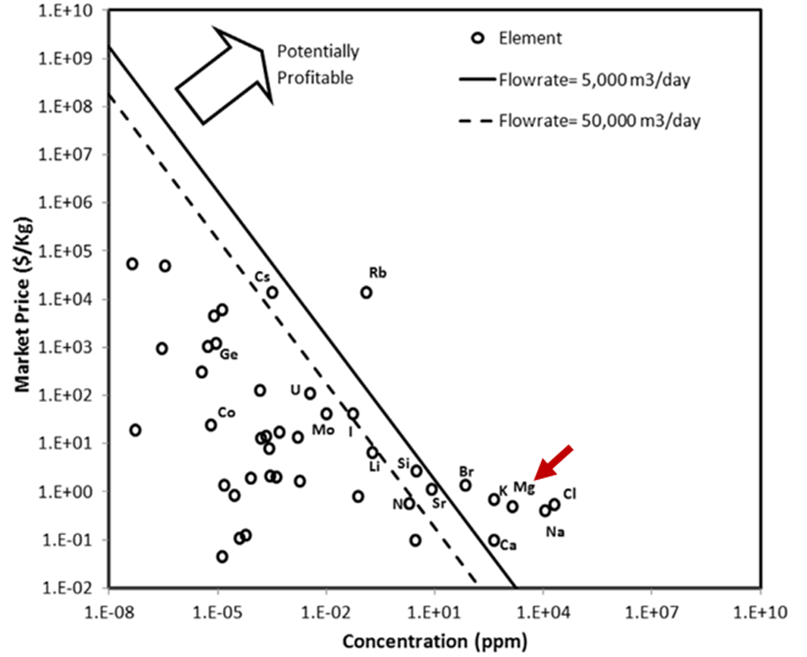

海水中蘊含許多具經濟價值之礦物及化學品,但部分元素濃度低而開採困難,而逆滲透海水淡化技術所產生之副產物「海淡鹵水」為濃縮之海水,鹽度約為海水的1.5-2.5倍,相較一般海水更具提取礦物之潛力與經濟價值,為進一步資源化利用提供良好基礎,若善用此新興資源,應用合適資源化技術從中提取有價金屬礦物及化學品,可減輕國內關鍵物料如鎂對於國外進口之高度依賴,提升我國在資源管理上之自主性;此外,海淡鹵水中富含之陽離子金屬亦具捕碳之潛力,透過適當技術,有望實現負碳排以進一步提高對氣候變遷之應對效能。綜上所述,實踐海淡鹵水資源化為一資源循環利用之新興挑戰,透過適當技術及資源化程序,有望轉化這一龐大副產物為社會、經濟和環境的三贏局面,為本土永續發展產業開創新的可能性。

計畫目的

本計畫將蒐集國內外鹵水提濃減量技術,進行海淡鹵水提濃減量及資源化技術先期試驗,透過規劃設計及模組製作,進行相關研究及測試。此外,藉由海淡鹵水資源化技術之試驗結果,將評估其經濟效益及其應用並導入暨有海淡廠之可行性,以期透過海淡鹵水資源循環利用之方式,進而加值利用增加附屬事業經濟效益,為臺灣大型海淡廠後續推動布局。

主要工作內容

本計畫為2年計畫,預計執行至114年底,整體工作項目如下:

- 國內外鹵水提濃減量相關技術蒐集分析

- 國外海淡鹵水資源化趨勢及應用案例蒐集分析

- 鹵水提濃減量及資源化技術研選及先期試驗規劃

- 海淡鹵水提濃減量及資源化技術先期試驗

- 鹵水提濃減量及資源化技術能耗評估

- 鹵水提濃減量及資源化技術可行性初步評估

- 鹵水資源化未來可應用發展產業初步評估

- 鹵水資源化對海淡廠開發營運之經濟效益分析

- 鹵水資源化對降低海淡廠開發營運風險之初步評估

計畫預期效益

- 研究發展海淡鹵水資源化技術並評估其可行性。

- 完成鹵水資源化後續可應用產業初步評估。

- 完成鹵水資源化技術之經濟效益初步評估。

圖1 各金屬及礦物質於海淡鹵水之濃度與市場價值(Shahmansouri et al., 2015)